アニメの物語を名作へ導くのは「構成の力」だと私は感じている。脚本編集の現場で数多くの作品を読み解いてきたが、感動を生む物語には例外なく、感情を導くための設計思想が息づいていた。

構成とは、単なる技法ではなく「感情の建築」だ。どこで視聴者が心を動かし、どの瞬間に物語が解放されるか――そのすべてを設計する設計図である。

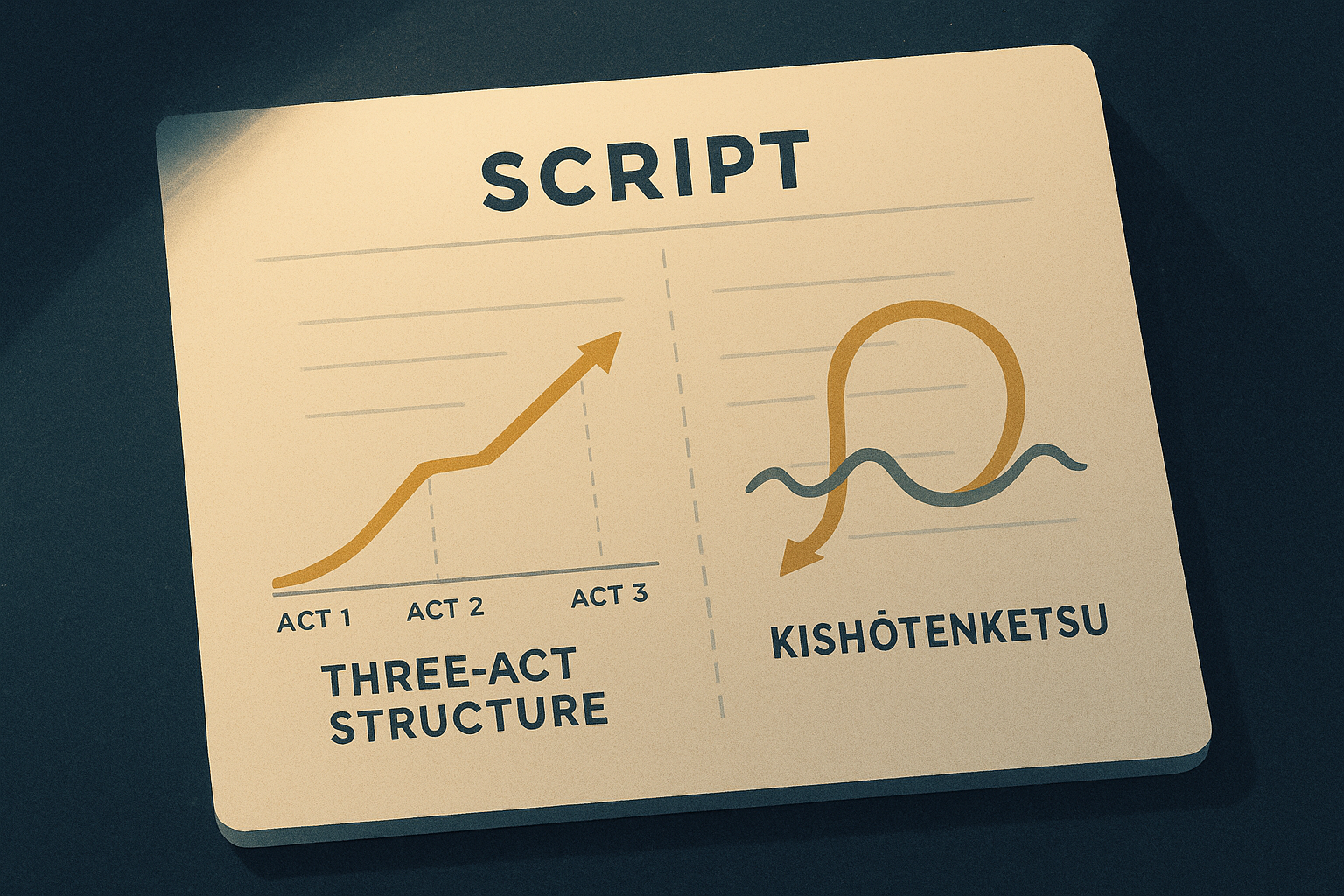

本稿では、世界標準の三幕構成と、日本的な起承転結を比較し、どちらが“心を動かす物語”を生むのかを探る。心理学と文化比較の視点から、構成がどのように感情を設計しているのかを読み解いていく。

第1章 三幕構成が描く変化の心理

物語を“動かす”とは、出来事を並べることではない。観客の感情を導くための“構造的呼吸”を設計することだ。三幕構成は、その呼吸を理論化した心理的枠組みとして、世界の脚本教育の基盤になっている。

物語を動かす「三幕」の基本構造

三幕構成(Three-Act Structure)は、物語を三つの局面で整理する理論。第一幕で世界と人物の軸を提示し、第二幕で試練と変化を描き、第三幕でその意味を結実させる。この順序が人の心理の自然な変化と呼応する。

脚本家シド・フィールドは構成を「観客の感情を導く地図」と定義した。その思想は、ハリウッドから日本の映像文化にも影響を与え、現代アニメの感情設計にまで広がっている。構成を意識することは、感動を意図的に再現できるということでもある。

神話から生まれた心理的構造

この理論はジョーゼフ・キャンベルの「英雄の旅」ともつながっている。主人公が試練を経て変化するという構造は、観客に“自己変容”の共感を起こす。アニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は、まさにその象徴だ。彼女が喪失から再生へ向かう三幕の構造は、感情の階段のように積み上げられている。

観客はその変化を追いながら、無意識のうちに自分自身の経験を重ねていく。だからこそ三幕構成は「個人の物語を普遍化する方法」として機能するのだ。

感情を設計する構成の呼吸

三幕構成の真髄はリズムにある。第一幕の終盤に“転機”を置き、第二幕中盤の“ミッドポイント”で反転を起こす。その呼吸が整うとき、観客の心拍は物語と同調する。構成とは、感情を秩序化する心理的地図であり、観客が登場人物と共に生きるためのフレームなのだ。

脚本家がこの呼吸を誤ると、物語は早すぎても遅すぎても感情の波に乗れない。時間配分の技術ではなく、「心のテンポ」を掴む感性こそが鍵となる。

第2章 起承転結が奏でる情緒の呼吸

一方、日本文化に根づくのは「感情の移ろい」を描く起承転結。構成というより、むしろ心のリズムに近い。西洋が“変化の物語”を描くなら、日本は“余韻の物語”を紡ぐ。その柔らかな感情設計を見ていこう。

日本的リズムとしての起承転結

起承転結は東アジアの詩形に由来し、物語を四拍の呼吸で展開する。「起」で世界を置き、「承」で感情を流し、「転」でわずかな揺らぎを与え、「結」で静かな終止を迎える。その流れが人の情緒の自然律に近い。

出来事の劇的さよりも、感情の微細な変化を重んじる点に特徴がある。だからこそ日本の物語には“静かな衝撃”が宿る。動よりも“間”の方に心が動くのだ。

アニメに息づく“間”の美学

日本のアニメでは、起承転結を意識せずとも自然に使いこなす演出家が多い。『ちびまる子ちゃん』の一話完結型では、転で心のズレが起こり、結で温かな余韻が残る。そこには「語らずに伝える」という感情設計の美学がある。

この“間”の表現は、日本語のリズムや沈黙の文化とも関係している。台詞の間、カットの間、風の音や空の色。そのすべてが感情を語る言葉になっている。

音が消え、光だけが残る瞬間――その静寂は、観客の心の奥で感情を共鳴させる。風の音、影の動き、薄明の光といった微細な演出が、言葉以上に“間”の意味を伝えるのだ。

情緒が導く心理的効果

起承転結は観客に安心感と余白をもたらす。起で理解を、承で共感を、転で驚きを、結で静寂を与える。出来事よりも心の波を描くことで、感情が沈み、やがて共鳴する。起承転結は、語るより“感じさせる”ための構成なのだ。

この構造が生むのは「静かな快楽」だ。感情を圧迫せず、自然な流れで心に滲み込む物語こそ、長く愛される理由になる。

第3章 両構成に共通する感情設計の思想

異なる文化から生まれた二つの構成。しかしどちらも“感情を段階的に動かす”という一点で重なる。構成とは、時間を区切る技術ではなく、感情の流れをデザインする行為なのだ。

感情を段階的に動かす共通原理

物語は序盤で共感を育て、中盤で緊張を高め、終盤で解放をもたらす。この構造は心理学の「感情曲線理論(Emotional Arc)」に一致する。三幕構成と起承転結は、その波を異なるテンポで設計している。

観客の感情が自然に上下するように計算された流れは、脳の報酬系を刺激する。人は“感情の秩序”を快感として感じる生き物なのだ。

感情曲線の構築と観客のリズム

三幕構成は上昇型、起承転結は円環型。前者は高揚とカタルシスを、後者は沈静と余韻を与える。それぞれの感情曲線は、観客の経験や文化背景によって心地よさが変わる。構成は心理の翻訳装置でもある。

この翻訳が巧みな作品ほど、国境を越えて共感を得る。構成とは“感情の言語化”を支える共通言語でもある。

共感を導く“流れ”の思想

構成を理解するとは、物語を計算することではなく、感情の呼吸を読むことだ。どこで息を吸い、どこで沈黙を置くか。その選択が物語の温度を決める。構成は、感情を流すための静かな設計図である。

脚本家は感情のリズムを聞き取る耳を持たねばならない。リズムを失えば、言葉はただの構文に変わってしまう。

第4章 感情リズムを決める文化の違い

構成の違いは、文化の思考と感情表現の差にも通じている。西洋は「答えを提示する物語」を、東洋は「余白で語る物語」を好む。その違いを社会心理的背景から見てみよう。

衝突と余白、二つの感情運動

三幕構成は衝突によって物語を動かす。主人公が決断し、行動する。一方の起承転結は、変化を受け止め、静かに内面で反応する。どちらも感情を動かすが、重力の方向が異なる。

西洋的物語は勝敗や成長を軸に置き、東洋的物語は調和や回帰を重んじる。この哲学の差が、同じ“感動”の形を変えている。

社会心理と表現のスタイル

個人主義社会では「行動」がドラマを作る。集団的文化では「関係」が物語を動かす。日本のアニメが世界で異彩を放つのは、この“関係の物語”を精密に描けるからだ。構成は文化の感情構造を映す鏡でもある。

登場人物の間に流れる沈黙や視線の交わりもまた、関係の言語である。その“語らぬ感情”が、物語の深度を決める。

時間感覚と感情のテンポ

三幕構成は直線的時間、起承転結は円環的時間を描く。前者は達成、後者は巡り。どちらも観客の感情を循環させる装置だが、その速度と重力が違う。文化は構成の奥にある“感情のテンポ”を決める。

このテンポの違いを意識することで、物語の翻訳精度は格段に上がる。文化を理解するとは、感情のリズムを理解することでもある。

第5章 アニメ脚本での使い分けと融合

実際のアニメ脚本では、三幕構成と起承転結は相反しない。むしろ作品の目的や尺によって、どちらを“主旋律”にするかが決まる。両者の融合こそ、現代アニメの感情設計を豊かにしている。

構成タイプの選択基準

三幕構成はキャラクターの成長を描く物語に適し、起承転結は日常や心情を描く作品に向く。『君の名は。』は前者の典型で、再会を第三幕の頂点に置くことで強いカタルシスを生む。構成は物語の「重力中心」を決める選択でもある。

融合による物語の深度

『進撃の巨人』のようなシリーズは、全体を三幕構成で設計しつつ、各話を起承転結で組み立てている。大きな変化と小さな余韻が交互に訪れるこの二重構造が、作品に長期的な共感力を与えている。

構成のハイブリッド化は、現代アニメの感情表現を拡張している。変化と静寂の間に生まれるリズムが、観る者の心を長く捉えるのだ。

創造の原則と語り手の哲学

型を知り、意図的に崩す――それが脚本家の自由を支える。構成は制約ではなく、創造の基礎呼吸だ。構成とは、感情を届けるための呼吸法であり、語り手の哲学そのものでもある。構成を超えるとは、感情の真実を描くこと。配信時代のアニメ脚本は、一話完結とシリーズ構造の両立を求められている。

視聴テンポが速くなる一方で、構成は“深度と余白”の両立へと進化しつつある。短尺の中に感情の起伏と沈黙を共存させる設計が、新しい物語の呼吸を生んでいる。理論が“身体の感覚”として定着したとき、物語は初めて“生きた感情”として息づく。

まとめ|構成を“心の杖”にする

三幕構成と起承転結は、異なる文化と思想の土壌から芽吹いた二本の系譜だ。ひとつは論理的に感情を積み上げ、もうひとつは余白の中で感情を沈める。それでも目指す場所は同じ――心を動かすこと。

構成を学ぶとは、物語の技術を学ぶことではなく、人の感情の仕組みを知ることだ。感動を“偶然”に頼らず、“必然”として設計できる。それが構成という知恵の力である。

アニメを観るとき、「この物語はどんなリズムで心を動かしているのか」と意識してみてほしい。その視点が、物語の奥にある感情設計を見せてくれる。構成を理解することは、創る人にも観る人にも心の杖を与える。

よくある質問(FAQ)

Q1. 三幕構成はなぜ多くの脚本で使われるのか?

感情を段階的に動かす最も明快な理論だからだ。第二幕でキャラクターの内的動機を整理できるため、物語の失速を防げる。構成は感情の骨格である。

Q2. 起承転結は古い構成なのか?

古くはない。むしろ現代でも自然な感情設計として息づいている。日常系やヒューマンドラマでは、この呼吸の方が視聴者の心理に近い。

Q3. 両構成の違いを一言で言うと?

三幕構成は「変化の物語」、起承転結は「余韻の物語」。前者は行動、後者は情緒。どちらも心を動かすための構造に変わりはない。

関連記事

- 日本アニメが海外で人気の理由は“構造”にあった?|キャラ・世界観・物語の翻訳しやすさを徹底解説

- “世界の終わり”がこんなにも美しい理由|アニメが描く崩壊と再生の心理

- アニメ制作の舞台裏に宿る“共感のデザイン”|感情設計と心理演出の現場哲学

情報ソース

- シド・フィールド(1979)『映画脚本術』:三幕構成理論の基礎概念と心理的構造を参照。

- ジョーゼフ・キャンベル(1949)『千の顔をもつ英雄』:英雄の旅における心理的変化パターンを参照。

- 日本脚本家連盟・NHKエンタープライズ資料(2020年代):アニメ脚本制作における構成理論の実践事例を確認。

- モノカキラボ「三幕構成とは?」:構成理論の教育的要約と国内脚本家の使用傾向を参照。

- Note「三幕構成を起承転結で説明してみた」:構成理論の文化翻訳的対比(西洋と東洋の呼吸差)を参考。

- Wikipedia「三幕構成」「起承転結」:構成史と用語整理のための一般的定義を補足。

※本稿は脚本理論・心理学・文化研究の知見に基づき、教育・批評目的で構成しています。引用・理論参照は一次資料に準拠し、2025年時点の一般公開情報をもとに執筆。掲載内容は筆者の見解による文化的考察であり、特定の団体・作品の公式見解を示すものではありません。すべての権利者・研究者に深く敬意を表します。