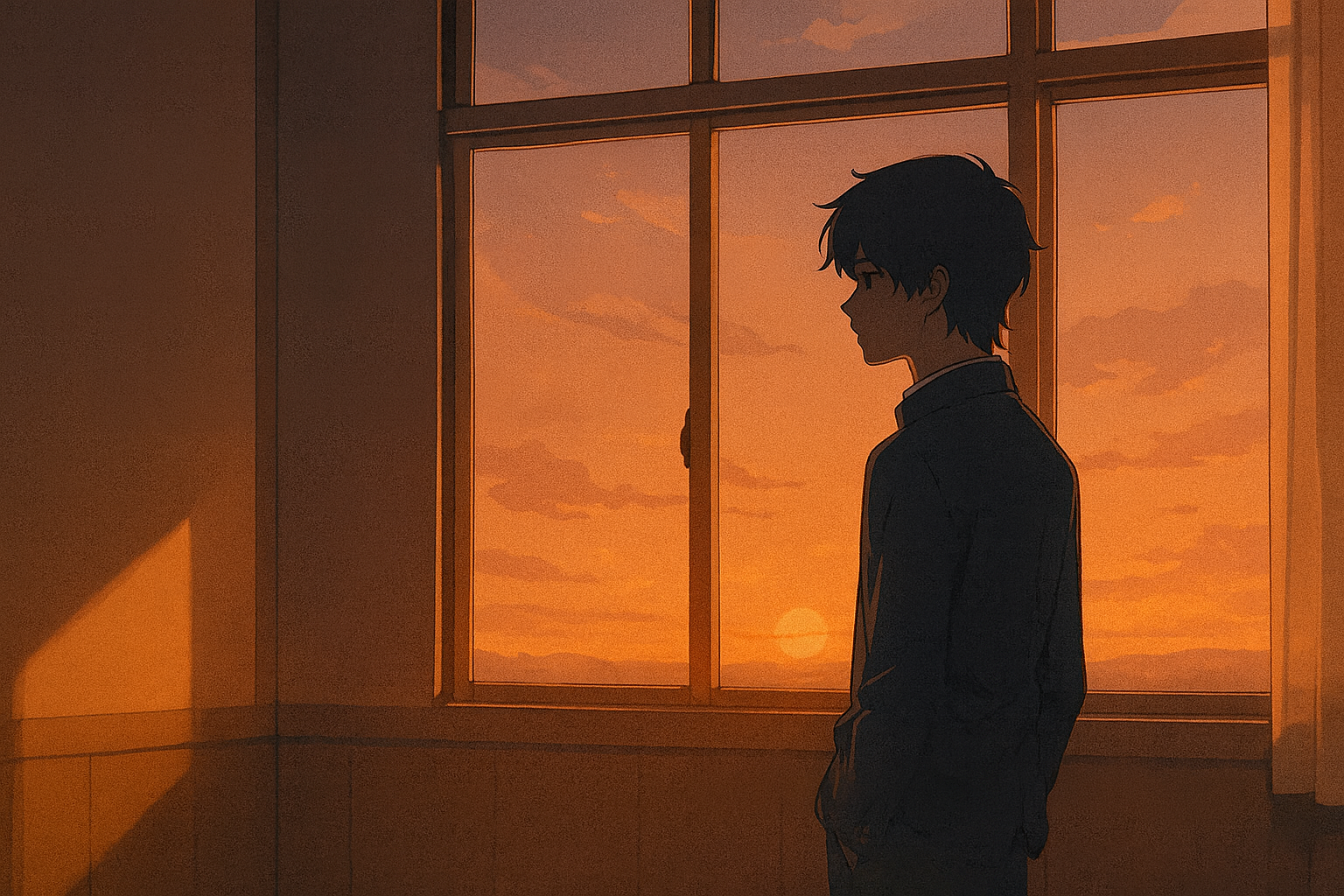

放課後の教室。夕陽が机を赤く染め、風に揺れるカーテンがゆっくりと影を描く。誰もいない空間で、私はひとりノートを閉じた。その静けさに、胸の奥で何かがきゅっと鳴った。あのとき、「孤独」という言葉が初めて“体験”として形を持った。

それから私は、アニメの中に自分を重ねるようになった。誰にも理解されない主人公の沈黙や微笑みに、かつての自分を見た。ひとりでいることは悲しみではなく、人を理解するための“入口”のように思えた。アニメが描く静けさは、現代社会の鏡であり、希望の形でもある。

本稿では、社会心理学と文化表現の視点から、ひとりの主人公がなぜこれほど多くの共感を集めるのかを探っていく。アニメが私たちの心に投げかける「静けさとつながり」の意味を、静かにたどりたい。

第1章 アニメが描く孤独という構造

アニメの世界で“ひとり”が主題として際立つようになったのは、社会の変化と深く関係している。人と人との距離がデジタルによって曖昧になった時代に、物語は「自分だけの時間」の意味を問い直している。本章では、その構造的背景を探っていく。

静けさが描かれる理由

現代のアニメでは、静寂や孤立を象徴する場面が繰り返し描かれる。教室、屋上、夜の街角――それらは登場人物の内面を映す鏡であり、観る者の心にも同じ寂しさを呼び起こす。こうした描写は、社会の不安や喪失感の表現でもある。

その“静かな時間”は、単に悲しみではない。むしろ、誰かを理解するための感受性の源であり、共感を育てる土壌なのだ。観る者は、その沈黙の中に自分を見つけている。

時代とともに変化する“ひとり”の意味

昭和や平成の初期では、ひとりでいることは克服すべきものとして描かれた。しかし令和の物語では、それは“自分を取り戻す時間”として肯定されるようになった。誰かに合わせるより、自分の呼吸を大切にする。そうした価値観が物語の中に息づいている。

心理学的には、これは「関係の自律化」と呼ばれる傾向だ。他者との関わりを保ちながらも、自分の感情を見失わないこと。ひとりで歩む主人公は、そのバランスを象徴する存在なのだ。

静けさが共感の起点になる

ひとりで生きるキャラクターを見るとき、私たちは無意識に“共感”を覚える。彼らが自分と同じ痛みを抱えていると感じた瞬間、心は静かに開かれる。静けさの描写は、私たちが自分の感情を理解するための装置でもあるのだ。

第2章 共感が生まれる瞬間の心理

なぜ、ひとりのキャラクターに惹かれてしまうのか。それは、人間が本来持つ「他者に同調する力」が働くためだ。本章では、情動的共感、投影、擬似的つながりといった心理作用が、どのように視聴体験の中で機能しているのかを探っていく。

痛みに触れるとき心は共鳴する

他者の痛みを感じる瞬間、心の奥で微かな震えが起こる。これが「情動的共感」であり、人間の社会的本能の一つだ。ひとりで生きるキャラクターは、自分の中にある似た感情を呼び起こし、観る者の心を静かに震わせる。

共感の瞬間、私たちは一瞬だけ“他者になる”。それは他人の痛みを通して、自分自身の傷を癒す行為でもある。物語が癒しをもたらすのは、この共鳴の瞬間があるからだ。

キャラクターへの投影がもたらす安堵

背景や感情が語られすぎないキャラクターほど、投影が起こりやすい。観る者はその沈黙の中に、自分の感情を映し出す。心理学で言う「投影」とは、心の中の未整理な思いを他者に託す働きだ。

登場人物の“余白”は、観る者に安心を与える。そこに“自分の居場所”を見つけるからだ。たとえ架空の関係でも、心はそれを本物の絆として感じることがある。

共感の先にある自己理解

共感は他者を理解する行為でありながら、最終的には自己理解に行き着く。静かな主人公の物語に涙するのは、他人の話に見えて、実は自分の心を見つめているからだ。物語は、心の鏡として働いている。

第3章 物語が心を癒すしくみ

人はなぜ、フィクションの物語に心を癒されるのか。それは物語が感情を整理し、再構築する装置だからだ。本章では、感情調整やナラティブ・リフレクションといった心理過程を通して、物語がどのように心を回復させるのかを見ていく。

涙が教えてくれる回復のサイン

アニメを観て涙を流すとき、心は無意識のうちに整理を始めている。心理学では、これを「感情調整」と呼ぶ。涙は感情を外に出す安全な形であり、それによって心の均衡が回復する。

悲しいシーンで流す涙も、希望の涙も、どちらも再生の証だ。人は涙を通して、自分を再び受け入れる準備をしている。

ナラティブが導く自己回復

物語を体験することは、自分の感情を再構成することに似ている。心理療法でも「ナラティブ・リフレクション」という手法が用いられ、物語が自己理解を深める手段とされている。アニメの物語は、まさに心の再生装置なのだ。

主人公が少しずつ前に進む姿を見て、観る者もまた自分の中の勇気を取り戻す。物語は他人のものでありながら、同時に私たち自身の“回復の記録”でもある。

静けさが生み出す癒しの余白

エンディングの音楽や、場面転換の“間”に流れる静寂。あの一瞬に、私たちは心の奥で息を整える。癒しとは、音のないところで芽吹くものだ。物語の静けさは、観る者が自分を取り戻すための余白なのだ。

沈黙の中で流れる時間は、心の奥に眠っていた感情をやさしく撫でる。窓越しの光、遠くの音、キャラクターの呼吸──その一つ一つが、私たちの内面に“間”を取り戻してくれる。静けさとは、感情を整理するための空白であり、心が回復するための最初の呼吸なのだ。

第4章 つながりを取り戻すということ

ひとりでいる時間は、切り離された状態ではなく、新たな関係を生み出す前段階でもある。アニメに描かれる“再会”や“共鳴”の瞬間は、現代社会におけるつながりの再定義を示唆している。本章では、静けさがどのように希望へと転化していくのかを探る。

静けさを通して見える他者の姿

ひとりでいる時間は、他者の存在を再発見する時間でもある。内なる時間を経験した人は、他人の痛みに敏感になり、より深い共感を育てる。アニメの登場人物が出会いを果たすとき、私たちは“人と生きること”の意味を思い出す。

関係を再構築する力

社会心理学者ルーマンは、ひとりの時間を「関係を再定義するための期間」とした。距離を取ることでしか見えない絆がある。アニメの登場人物たちは、静けさを経て他者と出会い直す。そこには断絶ではなく、再生の循環が描かれている。

静かな勇気が社会を照らす

誰かの再生を目にしたとき、人は自分にもできると感じる。これを「代理的経験」と呼び、自己効力感を高める効果がある。静かな主人公の勇気は、社会の中で生きる私たちに光を灯す。希望とは、他者を通して思い出されるものだ。

その勇気は、観る者の心に小さな灯をともす。言葉にできない優しさが社会に連鎖していく。静けさを超えてつながりを描く物語は、やがて現実の“共感のネットワーク”を広げていくのだ。

第5章 孤独は共感の入口である

物語の終盤で、静けさはいつもつながりへと姿を変える。主人公が歩き出す瞬間、観る者は心のどこかで立ち上がっている。本章では、静けさと共感が交差する場所にある“再生の意味”を見つめていく。

ひとりを抱えることの意味

静けさは、人をやさしくする感情だ。誰かの痛みを想像できるのは、静けさを知っているから。ひとりでいることは、自分と他者のあいだに境界をつくり直す行為でもある。

共感が生む再生の物語

心理学者CacioppoとHawkleyは、孤独を「社会的孤立の知覚」と定義した。感じることは、再びつながるためのサインである。アニメの物語に共感するとき、人は“自分も生きていい”という許しを受け取る。共感は、再生の物語を動かす原動力なのだ。

共感という灯が未来を照らす

アニメに描かれる小さな優しさは、現実の私たちに希望を残す。静けさを知ることは、人を理解するための最初の光になる。それは終わりではなく、共感を通して世界とつながるための扉である。

共感の灯は、私たちの日常の中にも宿っている。誰かの笑顔を思い出すこと、見知らぬ誰かの言葉に励まされること。アニメで感じた小さな希望は、現実を生き抜くための力へと変わっていく。静けさを知る者ほど、人にやさしくなれる。共感は、社会を支える最も静かな光だ。

まとめ|静けさが導く共感と再生

静けさは弱さではなく、共感の入口だ。アニメの静かな主人公たちは、現代社会の影と希望を抱えながら、人と人が再びつながる意味を教えてくれる。静けさを理解することは、他者を思いやることと同じ。誰かの痛みを想像できることが、人間の文化を支える根幹である。

自分の内なる静けさを抱きしめることは、自分を許し、世界を信じ直すこと。アニメが描く再生の物語は、私たちが再び生き直すための“共感の詩”なのだ。静けさを受け入れた瞬間、世界はやさしさの色を取り戻す。

よくある質問(FAQ)

なぜ孤独な主人公に惹かれるのか?

キャラクターの孤独が、あなたの心の奥に眠る感情を映しているから。共感の瞬間、人は自分を理解する。孤独な背中に自分を見つけたとき、心は静かに震える。

アニメを観て涙が出るのはなぜ?

物語が感情を整理する「感情調整」の効果を持つため。悲しみや共感の涙は、心が再生していくサインである。涙は弱さではなく、回復の証なのだ。

キャラクターを支えにするのは変?

自然な心の働き。心理学では「パラソーシャル関係」と呼ばれ、架空の存在との絆が孤独感を和らげることがある。キャラクターは、あなたの心に寄り添う静かな伴走者である。

孤独を感じる自分は弱い?

いいえ。孤独は再び人とつながるための準備期間。感じること自体が回復の第一歩であり、自分と向き合うための時間でもある。孤独を恐れず受け入れることで、人はやさしくなれる。

関連記事

情報ソース

- こども家庭庁(2023)「こども・若者の意識と生活に関する調査」:現代の若者が抱える孤独感と社会的つながりの傾向を確認。

- 文部科学省(2022)「青少年の自尊感情と人間関係に関する報告」:自己理解と他者関係の形成に関するデータを参照。

- 内閣府(2022)『消費者白書2022』:デジタル社会における行動心理と孤立傾向の統計を参考。

- Luhmann, N. et al. (2022). The Gerontologist:社会的ネットワークと主観的幸福感の関係を検証した研究。

- Cacioppo, J.T. & Hawkley, L.C. (2009). Trends in Cognitive Sciences:孤独の心理的・生理的影響に関する代表的研究。

- Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman.:自己効力感と行動再建の理論的枠組みを参照。

※本稿は文化心理・社会心理・物語研究の視点から一般的考察を行ったものであり、個別の助言や診断を目的とするものではありません。引用・参照は批評・教育目的の範囲で行い、各権利者・研究者に深く敬意を表します。