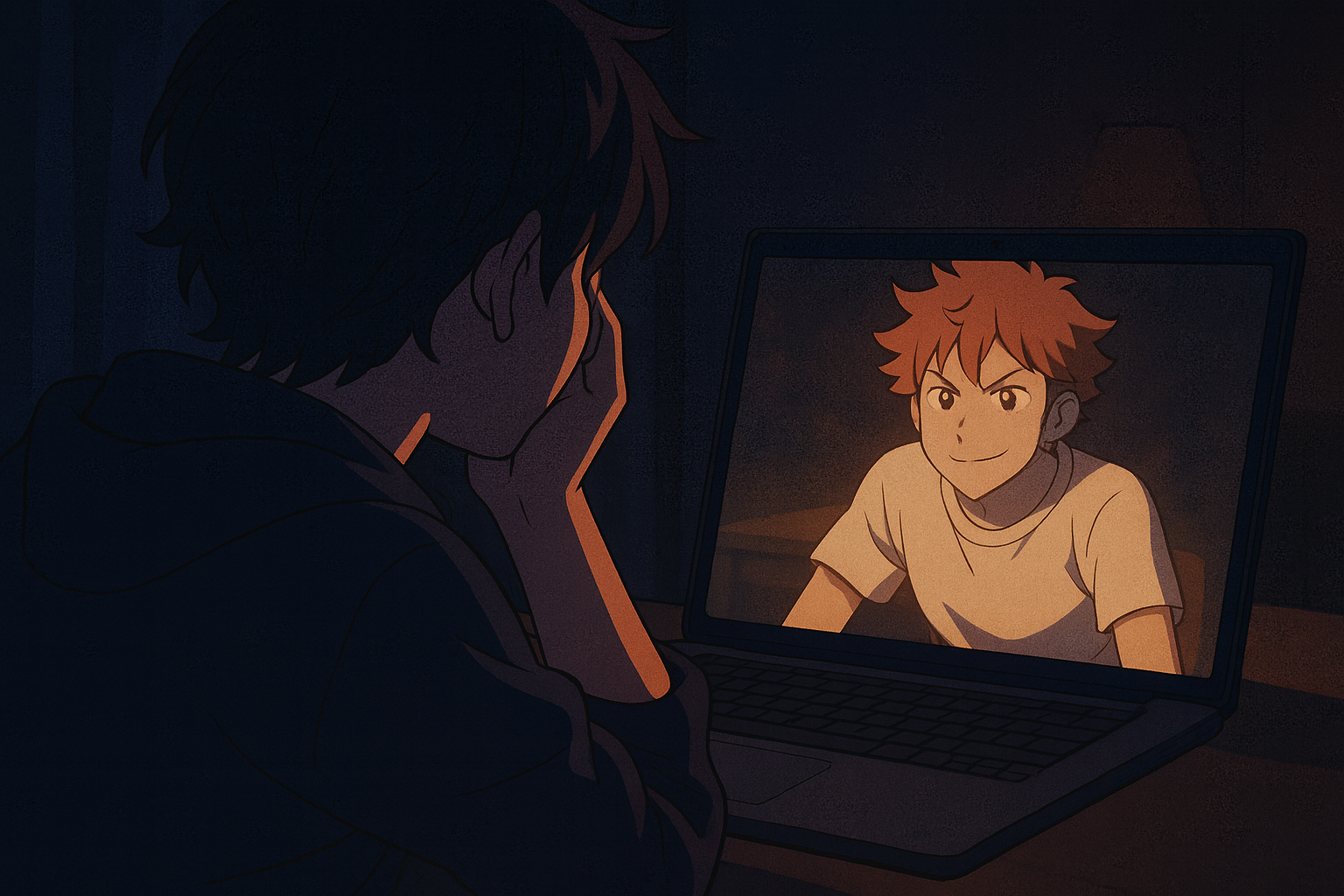

夜が深くなるにつれて、人はふと立ち止まり、自分の内側と向き合う。

そのとき、現実の言葉ではなく、物語の中の誰かの声に支えられる経験を持つ人は少なくない。

アニメや物語のキャラクターが放つ一言や表情が、心の緊張をほどき、

「もう少しだけ前を向いてみよう」という感覚を呼び起こす。

それは特別な体験というより、現代において静かに共有されている心の反応である。

SNSの普及により、感情を共有し、共鳴を受け取る場は拡張した。

その環境の中で「推し」という存在は、単なる娯楽を超え、

心理的な回復や再起を支える装置として機能している。

本稿では、心理学・文化理論・物語構造の観点から、

推しが人の生き方に与える影響を整理していく。

推しが「生きる理由」に変わる心理構造

推しとの関係は、単なる憧れや消費行動ではない。

そこには、人が本来的に持つ「誰かとつながりたい」という欲求が反映されている。

見えないつながりが支える心の安全基地

心理学では、実際に会ったことのない存在に親近感を抱く現象を

パラソーシャル関係と呼ぶ。

この概念は、テレビ出演者と視聴者の関係を分析する中で提唱されたが、

現在ではアニメキャラクターや配信者にも当てはまる。

推しに触れることで、人は「理解されている」「見守られている」という感覚を得る。

脳内では、対人接触に近い安心反応が生じ、

孤独な時間帯における心理的な安全サインとして機能する。

キャラクターに重ねられる自己像

物語に没入する過程で、人は登場人物を自己の延長として捉える。

心理学ではこの働きを自己物語化と呼び、

過去の経験を別の形で再解釈する契機になるとされる。

推しが困難を乗り越える姿に共感するとき、

視聴者の内側では、自身の経験が安全な距離で再構成される。

物語は、感情を整理し直すための間接的な装置として作用している。

共鳴が生む再生の兆し

推しの言葉や表情に強く心が動く瞬間は、

単なる感動ではなく、感情の共鳴が起きている状態といえる。

それは同情ではなく、似た感情構造が重なった結果である。

この共鳴は、「再び立ち上がれるかもしれない」という

小さな感覚を生み出す。

推しが与えるのは完成された希望ではなく、

行動に向かうための前段階の心理的準備である。

再生の瞬間に起きる心理的変化

心が疲弊したとき、人は即座に解決策を求めるのではなく、

まず「もう一度動き出す理由」を必要とする。

推しの存在は、その初動を支える役割を担う。

行動を促すモデルとしての推し

人は、他者の行動を観察することで自らの行動を学ぶ。

この仕組みは心理学で行動活性化と呼ばれ、

推しが努力や継続を示す姿は、そのモデルとして機能する。

物語の一区切りを現実の「今日一日」に重ねることで、

行動のハードルは下がり、日常の再構築が始まる。

価値観を映し出す鏡

推しの選択や信念に共感するとき、

人は自分自身の価値観を再確認する。

この過程は価値明確化と呼ばれ、

生き方の軸を再認識する契機となる。

推しとは、理想像を押し付ける存在ではなく、

内側にある基準を静かに浮かび上がらせる存在である。

自己受容を促す優しさ

完璧ではないキャラクターほど、

「このままでいい」という感覚を喚起しやすい。

心理学ではこれをセルフ・コンパッションと呼び、

自己否定からの回復に重要とされている。

推しは、理想を掲げるよりも、

弱さを抱えたまま進むことを肯定する。

その姿勢が、心の回復を支えている。

推しに救われる人の共通構造

推しに救われたと語る人々の経験には、

いくつかの共通した心理的流れが見られる。

孤独を媒介にしたつながり

推しに強く惹かれる人は、

対人関係に慎重で、孤独を抱えやすい傾向がある。

推しは、その孤独を安全に保持できる対象として機能する。

共感が生む社会的回路

SNSを通じて推しを語る行為は、

自己物語を他者と接続する働きを持つ。

共感の循環は、分断された感情を再統合する役割を果たす。

世界への再接続

推しを媒介にした対話や交流は、

個人を再び社会へとつなぎ直す。

推し文化は、感情を基盤とした社会的回路の一形態である。

救いと依存の境界

推しは支えにもなれば、距離を誤れば現実からの回避にもなり得る。

重要なのは、推しが現実への橋として機能しているかどうかである。

健全な距離感の維持

生活リズムや自己管理を保つことは、

推しとの関係を健全に保つための前提となる。

推しを守ることは、自身の生活を整えることと等しい。

まとめ|推しがもたらす「語り直す力」

推しが人生に影響を与えるのは、

依存ではなく、自己物語を再構築する契機となるからである。

キャラクターは現実には存在しない。

しかし、その言葉や姿勢は、

人の内側で意味を持ち続ける。

推しとは、人生をもう一度語り直すための伴走者であり、

感情を通じて人を再び世界へとつなぐ媒介なのである。

よくある質問(FAQ)

Q1. 推しに強く依存してしまうことは問題ですか?

推しが心の支えになること自体は珍しい現象ではない。

重要なのは、推しが現実生活を整える方向に作用しているかどうかである。

日常の行動や対人関係が維持されている限り、それは依存ではなく心理的補助装置として機能していると考えられる。

Q2. 推しがいなくなったとき、喪失感は避けられませんか?

作品の終了や環境の変化によって喪失感が生じることは自然な反応である。

しかし、推しを通じて得た価値観や感情は、個人の内側に残り続ける。

推しの役割は消失するのではなく、内面化され次の意味づけへと移行していく。

Q3. 推し活は現実逃避になりませんか?

推し活が現実からの回避になるかどうかは、その後の行動に左右される。

気持ちを整え、生活を立て直す方向に働いている場合、

それは心理的休息や回復の一形態と位置づけられる。

Q4. 推しが変わるのは問題でしょうか?

推しの対象が変化することは、心の成長や環境の変化を反映した自然な過程である。

過去の推しが果たした役割は無効になるわけではなく、

その時点で必要だった心理的支えとして意味を持ち続ける。

関連記事

- アニメの成長物語に心を奪われる理由|心理学が解き明かす共感のメカニズム

- なぜ私たちは“孤独な主人公”に惹かれるのか?――アニメが映す現代社会の心の風景

- 「世界が変わる瞬間」を描くアニメ|“終わり”の先にある心の再生

情報ソース・参考リンク

- Horton, D., & Wohl, R. (1956). “Mass Communication and Para-social Interaction.” Public Opinion Quarterly:パラソーシャル関係の概念を体系化した基礎研究。

- McAdams, D. P. (1996). Narrative Identity and the Life Story:自己物語化と人生理解に関する理論的枠組み。

- American Psychological Association “Building Your Resilience”:心理的回復力と感情調整に関する基礎資料。

- 総務省『情報通信白書』:SNS利用と現代のメディア環境に関する公的資料。

- 文化庁 メディア芸術データベース:アニメ・ファンダム文化の社会的背景を参照。

※本記事は、心理学・社会心理学・文化社会学の一般的知見および公的・学術資料をもとに構成しています。

特定の個人の心理状態を診断・助言するものではありません。

各研究者・制作者・権利者に敬意を表します。