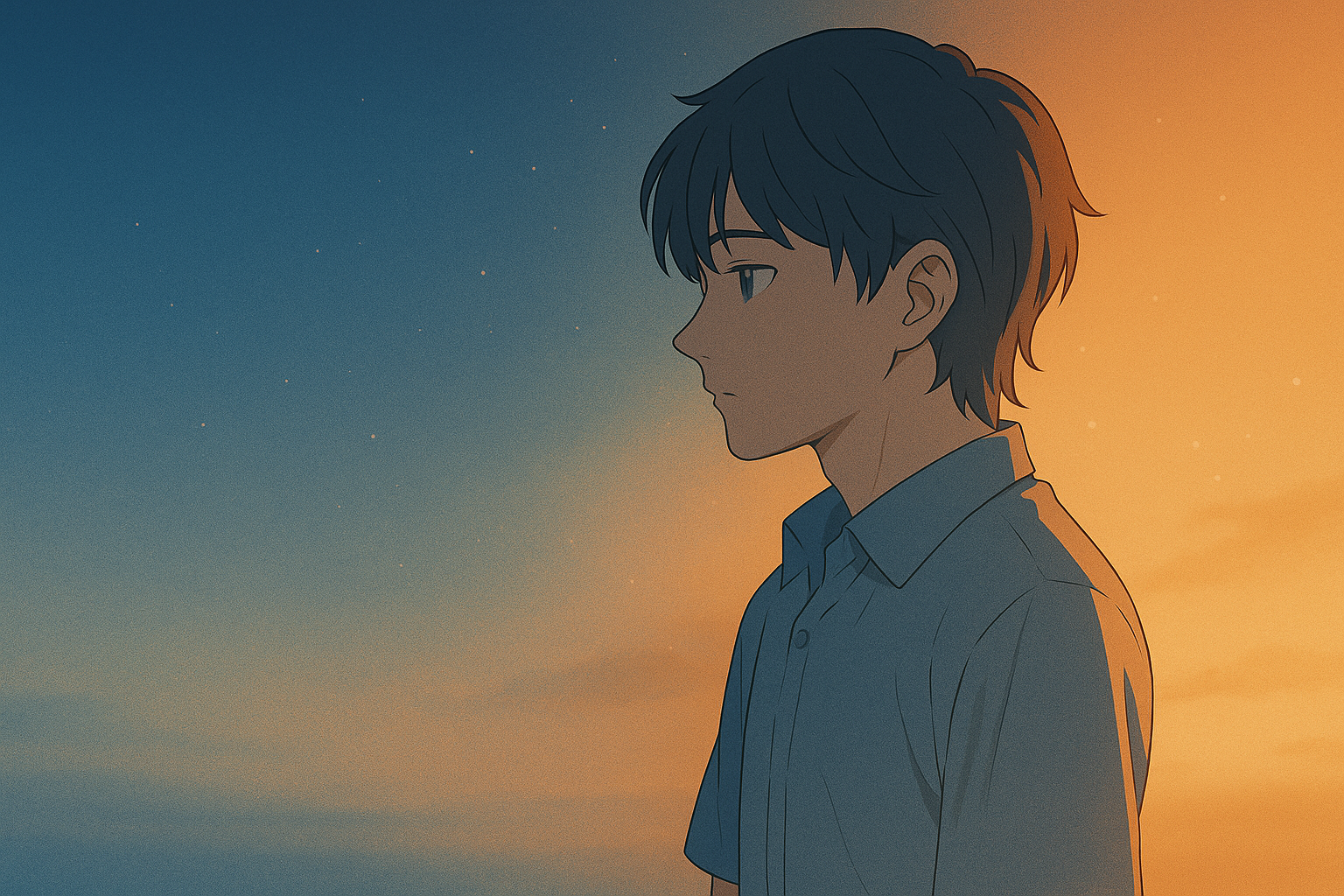

冷たい風が頬をかすめたとき、ふと頭の中に浮かぶ映像がある。画面を満たす静かな青と、わずかに差し込む橙の光。その一瞬、心の奥で何かが呼吸を始める――言葉よりも早く、感情が動く。

アニメーションにおける色は、単なる視覚の要素ではない。それは登場人物の心の温度を示す“光の言語”であり、観る者の感情を繊細に導く心理設計図でもある。本稿では、冷色と暖色という二つの波がどのように感情を語り、物語を動かすのかを探っていく。

第1章 静寂が包む心の輪郭|アニメにおける冷色の心理効果

冷ややかな色調が画面を覆うとき、世界はわずかに距離を取り始める。その静けさの中で、心は呼吸を整え、内側へと沈んでいく。ここでは、“静寂を描く色”がどのように感情の境界線を形づくるのかを見ていこう。

距離を生む色

人は冷たい色を前にすると、自然と心の熱を下げ、思考の深層へと降りていく。心理学では、こうした色調が「鎮静」「信頼」「孤独」といった感情を喚起するとされる。アニメでは、この静けさが“時間を止めるための演出”として用いられ、観る者の内省を促していく。

たとえば、広がる空や夜の水面。そこに漂うのは、何も語らないことで伝わる“余白”の感情だ。静かな色は、心の奥で動く小さな揺れを拾い上げる。

守りの心理が生まれる場所

冷たい色調は、決して冷淡ではない。そこには、外界から心を守る“薄い膜”のような優しさがある。人は強い感情に押し流されそうなとき、静けさの中でバランスを取り戻す。アニメ演出では、淡い光に包まれた部屋や夜明け前の空が、そうした“感情の避難所”として描かれることが多い。

沈黙の場面は、決して無の表現ではない。それは再生のための余白であり、心を立て直す“静かな祈り”なのだ。

時間の透明度を描く

この色調には、時間を曖昧にする力がある。観る者の呼吸をゆるめ、過去と現在の境界を溶かす。回想や内省のシーンで多く用いられるのは、まさにこの“時間を静める光”の性質ゆえである。

理性と感情の間に張り渡されたその透明な膜が、観る者を現実から一歩遠ざける。それは“心の深層へ降りるための通路”であり、静けさが生み出す美しい心理空間でもある。

第2章 温度が呼び起こす記憶

やわらかな光が差し込むと、空気の質が変わる。冷えた心の表面に温度が戻り、閉じていた感覚が静かに開いていく。暖色がもたらすのは単なる明るさではなく、「誰かとつながる」ための安心のサインだ。

近さを生み出す光

暖かな色調は、人の体温に最も近い波長を持つ。そのため、見る者の鼓動をわずかに速め、無意識のうちに親密さを感じさせる。アニメの画面にこの光が宿ると、空間そのものが「帰る場所」のようなやすらぎを帯びる。

それは誰かの存在を受け入れる瞬間のようでもあり、心の扉をそっと開く“柔らかな手”のようでもある。暖かさは、言葉を超えて関係を近づける。

記憶を呼び覚ます色

夕暮れ、焚き火、灯りのゆらめき――どれも人の原始的な記憶と結びついた光景だ。暖色は、過去の情景や感情をふいに蘇らせる。それは心理学でいう「共感記憶」を刺激し、他者の心を自分のもののように感じさせる働きを持つ。

アニメ演出において、この光は過去と現在の境界を溶かすための装置として用いられる。懐かしさや郷愁は、ただ思い出すためではなく、いまを生き直すための“情緒の橋”なのだ。

再生のエネルギーを灯す

暖かな光が描かれるとき、それは癒しよりも“再び歩き出す意志”を象徴している。悲しみや停滞を経たあとに、そっと差し込む色。その一筋の明かりが、感情の循環を完結させる。

冷静と情熱、沈黙と希望――その間をつなぐ光が、再生のリズムをつくり出す。アニメ演出における暖色は、ただの背景ではなく、感情の呼吸を取り戻すための“生命の灯”である。

第3章 対極の調和が生む感情のダイナミズム

冷たい色と暖かな光がひとつの画面に並ぶとき、物語は呼吸を始める。感情の振幅は、対比によって最も豊かに響く。沈黙と語り、孤独と共感――その両極が交わる瞬間にこそ、人の心は深く動かされる。

冷と温のバランスを設計する

静かな色調が広がる中に、一筋の光が差し込む。その一点が、画面全体の意味を変える。演出家はこの対比を緻密に設計し、感情の山と谷を描く。冷と温の間に張られた緊張が、物語のリズムを生むのだ。

どちらか一方に偏れば、感情は平坦になってしまう。対極があるからこそ、心は振動する。アニメの色彩演出とは、光と影の狭間にある“感情の呼吸”を描く技術でもある。

沈黙が語りを導く

静けさがあるからこそ、言葉は響く。冷たい光が空気を引き締め、やがて暖かな色が差し込む――この流れが、キャラクターの関係や感情の変化を自然に伝える。観る者はその変化を「色の動き」として体感し、言葉よりも早く理解する。

沈黙は空白ではなく、感情の準備である。そして次に灯る光が、語りの始まりとなる。この“間”の設計こそ、アニメが生きた感情を持つための核なのだ。

光が物語を語る

夜の光と朝の光――それは、静寂と再生を象徴する。この二つの光が交わるとき、画面は物語の転換点を迎える。冷たい色が夜の思索を、暖かな輝きが新しい一歩を示す。演出家はこの光のリズムによって、観る者の感情を無意識のうちに導いていく。

それは、理屈ではなく体感で伝わる“光の言葉”である。静けさと温もりが交互に現れることで、観る者の心拍は物語と同じ呼吸を刻み始める。

第4章 文化的背景――東洋と西洋の心理観

色には、文化ごとに異なる感情の記憶が刻まれている。同じ光を見ても、国や時代によって受け取る心の温度は違う。それでも、色が感情を動かすという根源的な力は、世界のどこでも変わらない。

静寂を尊ぶ文化の色

東洋では、静かな色調が精神の奥深さを象徴してきた。藍染や青磁に見られるように、深みのある冷色は「浄化」「思索」「静謐」を意味する。派手な感情表現を避け、内側に情緒をたたえる美意識――その感覚が、現代アニメにも受け継がれている。

登場人物が孤独や祈りを感じる場面では、淡く透き通った光がよく使われる。それは“語らない強さ”を象徴するものであり、観る者に静けさの尊さを思い出させる。

人のぬくもりを讃える文化

一方、西洋の色彩文化では、温かな色調が「共同体」や「祝祭」を象徴してきた。暖炉の火や夕暮れの光は、人々が集まり語らう時間の象徴である。アニメにおける暖色の表現も、そうした“つながりの記憶”を背景にしている。

画面の隅でゆらめく光や、窓辺から差す穏やかな輝き。それは個を包み込み、孤独をやわらげる。暖かさの裏には、分かち合うことの喜びがある。

文化を越える感情の共通言語

冷と温、静と動――その対比は、東洋と西洋の心理観を超えて通じる“心の構造”である。静かな色は思索を促し、柔らかな光は共感を呼ぶ。この普遍的なメカニズムが、文化を越えて人の心をつなぐ。

異なる歴史を持つ色が出会うとき、そこに新しい感情のかたちが生まれる。それは、光を通して描かれる「人間そのものの物語」なのかもしれない。

第5章 色彩演出の心理設計――感情を導く構造

アニメの色彩演出は、光と影の呼吸によって感情を設計する芸術である。冷たいトーンが沈黙を生み、柔らかな光が再生を促す。その移り変わりの中に、登場人物の心の動きが宿る。

光と影のリズムが感情を動かす

演出家は、色を“呼吸”として扱う。静かな色で感情を沈め、暖かな光で再び動かす。このリズムが観る者の無意識と同期し、感情体験の深度を生む。

色彩は感情の設計図であり、光の配置は心理の地図である。その構成を読み解くと、画面の一枚一枚が“心の風景”として見えてくる。

感情を設計する比率

色の比率には、感情のバランスが隠されている。静かな色が七割、温かな光が三割――その構成は「孤独の中の希望」を示す。逆に、温かさが優位な場面では「ぬくもりの中に潜む不安」が描かれる。

演出家は、こうした色の配分で心の動きをコントロールしている。それは意識ではなく感覚で伝わる“情緒の設計”だ。

心に残る“光の記憶”

人は物語をすべて覚えているわけではない。しかし、ある光の印象だけは鮮明に残る。静寂の中の冷たい輝き、再会を照らす柔らかな光――それらが心の奥で再生されるとき、アニメは観る者の人生の一部となる。

感情をデザインするとは、光で記憶を描くこと。それが、色彩演出という芸術の本質である。

まとめ|冷たい青と温かな橙がつなぐ感情の構造

冷たい色と暖かな光が交わるとき、感情はかたちを持ち始める。静けさは心を整え、温もりは他者との距離をやわらげる。その二つの波が重なり合う場所にこそ、物語の鼓動が生まれる。

色は、心の呼吸を映し出す鏡でもある。青の静けさと橙の輝きが交わる瞬間、私たちは自分の中の感情構造を見つめ直す。光を読み解くことは、心の仕組みを知ることに近い。

やがて、光は記憶の奥でやさしく脈を打つ。冷たさの中に静けさを、温もりの中に希望を見いだすとき、人はまだ言葉にならない感情と出会う。アニメはその感情を呼び覚まし、静かな余韻として心に光を残す。

よくある質問(FAQ)

なぜ静かな色は、悲しみではなく安らぎを感じさせるのですか?

冷ややかな色調は呼吸と脈拍を落ち着かせる効果を持つ。そのため、抑制ではなく“整理と再生”の感覚をもたらす。悲しみを包み、心を整えるための静けさとして機能する。

暖かな光を見ると、なぜ懐かしさを感じるのでしょう?

暖色の波長は、人の記憶と密接に結びついている。火や夕陽など、原初の安心体験を思い出させるからだ。この懐かしさは、過去に戻るためではなく、“今を優しく受け入れる”ための心理反応といえる。

冷たいトーンと暖かなトーンのバランスで、感情はどう変化しますか?

静けさが強いと理性的で距離のある印象に、温かさが強いと情緒的で親密な印象になる。その中間にこそ、現実に近い“感情のリアリティ”が宿る。

関連記事

- アニメの色彩演出とは?――言葉を超えて“感情を設計する”技法

- アニメの色彩演出はどこまで進化するのか――制作者が語る“心の温度”とAI・HDR時代の色表現

- “世界の終わり”がこんなにも美しい理由|アニメが描く崩壊と再生の心理

情報ソース

- 日本色彩学会(2022)「感情と色彩の関連研究」:色が感情に与える生理的影響を分析。

- 文化庁メディア芸術祭アーカイブ(2023):デジタル映像演出史を通じた表現技法の変遷を参照。

- 京都精華大学芸術学部研究紀要(2021)「色彩象徴論」:文化心理と色彩表現の関係を検証。

- 日本映像学会紀要(2023)「アニメーション色彩設計と心理的効果」:演出構造と感情設計を分析。

※本稿はアニメの色彩表現を心理学・文化研究・芸術理論の観点から考察した批評的内容です。教育的・非商業的目的で構成されており、特定の企業・作品・個人・商標を評価・代表するものではありません。引用・参照は研究および批評の範囲で行い、各権利者・研究者に深く敬意を表します。